Heinrich Göbel

Darstellungen der Göbel-Lampen als Parfümflaschenform, wie etwa auf der 2004 herausgegebenen Göbel-Briefmarke des Bundesministeriums der Finanzen, sind eine aus den 1930er-Jahren stammende Fehlinterpretation einer Göbel-Aussage von 1893. Göbel behauptete, seine Lampen seien rohrförmig und ca. 30 cm lang gewesen.

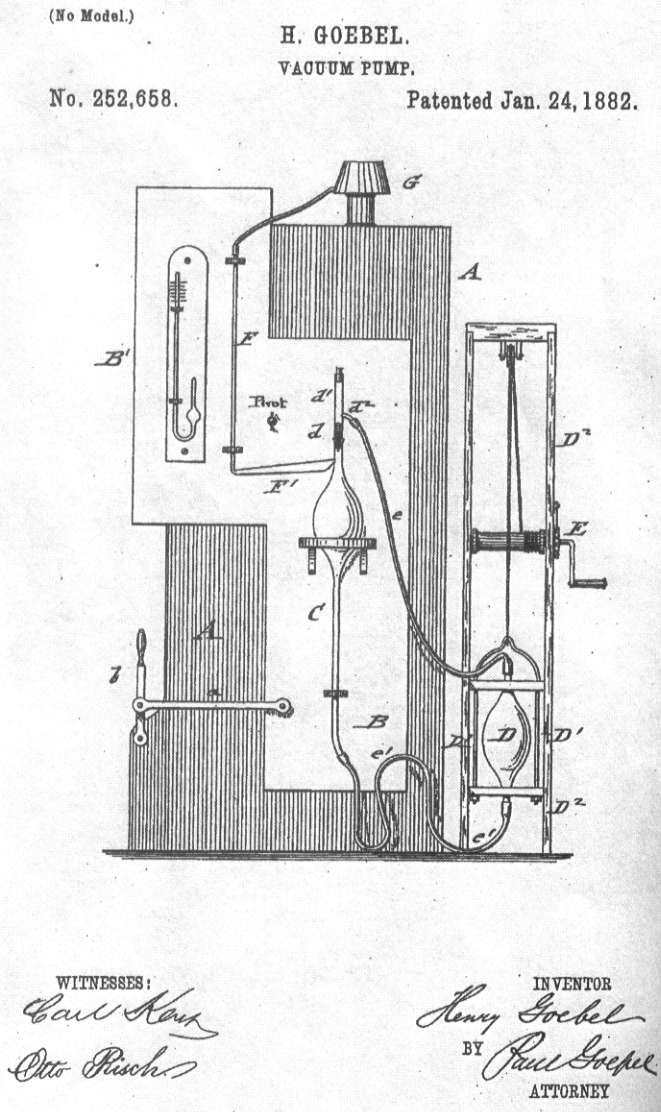

Darstellungen der Göbel-Lampen als Parfümflaschenform, wie etwa auf der 2004 herausgegebenen Göbel-Briefmarke des Bundesministeriums der Finanzen, sind eine aus den 1930er-Jahren stammende Fehlinterpretation einer Göbel-Aussage von 1893. Göbel behauptete, seine Lampen seien rohrförmig und ca. 30 cm lang gewesen.* Göbel sagte 1893: ''„Meine ersten Versuche in der Verfertigung von Glühlampen wurden mit kölnischen Wasserflaschen als dem gläsernen Teile gemacht. Ich versuchte, dieses Glas mit der Blasröhre zu verarbeiten, hatte aber grosse Schwierigkeiten damit, da es so zerbrechlich war und es schwer war, damit eine gut umhüllende Glasglocke zu machen.“'' Zur Zeichnung der Göbel-Lampe Nr. 1 sagt er: ''„Die ersten Lampen dieser Art die ich verfertigte wurden aus kölnischen Wasserflaschen hergestellt, später jedoch machte ich dieselben aus Rohrglas.“'' Falls es diese Lampen überhaupt vor 1879 gegeben hat, war die Lampenform seinen Angaben zufolge immer die der Zeichnung 1. * Hermann Beckmann schrieb 1923: ''„Zur Herstellung der äußeren Hüllen seiner Glühlampen benutzte Göbel zuerst Gefäße, die er aus Eau-de-Cologne-Flaschen herstellte; später verwandte er dazu ein weites Glasrohr, dem er durch Blasen geeignete Form gab.“'' * In den 1930er-Jahren tauchen Fehlinterpretationen als Flaschenlampe auf, etwa in der Zeitschrift Funk im Heft 4 1938: ''„Leere Eau de Cologne-Flaschen dienten als Glaskörper und in diese brachte er den verkohlten Streifen eines Bambusstockes“''. Seit den 1930er-Jahren gibt es je nach Weg der Informationsabschreibung unterschiedliche Darstellungen der Göbel-Aussage.

Die Entlüftung einer Flasche nach der Torricelli-Methode wäre zudem schwierig. Ein Glasrohr müsste mit Auswirkungen auf die Form der Flasche angeschmolzen und wieder abgeschmolzen werden. Die dargestellte Vakuumversieglung des auf der Göbel-Briefmarke abgebildeten Exponats war mit keinem damals bekannten Material möglich und steht zudem im Widerspruch zur Zeichnung Nr. 1 sowie zur Aussage Göbels, er habe die einleitenden Drähte in die Glashülle eingeschmolzen. Ein Kohlefaden der notwendigen Länge für die behauptete Erfindung der hochohmigen Glühlampe passt nicht in eine übliche Parfümflasche. Heutige Glühlampen haben relativ kleine Glashüllen, da die benutzten Metallfäden der notwendigen Länge in Spiralformen gebracht werden. Kohlefadenlampen der 1880er-Jahre von Edison und anderen Herstellern waren wesentlich größer als eine Parfümflasche. Das auf der Briefmarke abgebildete Exponat ist eine funktionslose Attrappe in Form einer unüblich großen Parfümflasche, was die Briefmarkenabbildung im Maßstab verzerrt. Das Glühmaterial der abgebildeten Attrappe erfüllt schon vom Durchmesser her nicht die Anforderungen an einen Glühfaden. Das Exponat ist ein physikalisch absurdes Objekt, welches die durch die Legende inspirierten Vorstellungen von Laien über frühe Glühlampen dokumentiert. Bei der Briefmarke beruht die Aussage „150 Jahre Glühlampe 2004“ allerdings auch nicht auf belastbaren Quellen. Veröffentlicht in Wikipedia

-

1von Erdmann, NilsWeitere Personen: “… Goebel, Heinrich …”

Veröffentlicht 1924

Signatur: TK Str 6 *Erd/AugBuch -

2von Landquist, JohnWeitere Personen: “… Goebel, Heinrich …”

Veröffentlicht 1927

Signatur: TK Ham 6 *Lan/KnuBuch