Augustin d'Hippone

|docteur mention =

|vénéré par =

|fête = , pour les Églises latines ; , pour les Églises d’Orient ; , fête de la conversion de St Augustin (baptême la nuit de Pâques 387 par St Ambroise de Milan)

|attributs = crosse, mitre, cœur enflammé, colombe, plume

|titre saint patron =

|saint patron =

|problème =

|date de suppression=

}}

|docteur mention =

|vénéré par =

|fête = , pour les Églises latines ; , pour les Églises d’Orient ; , fête de la conversion de St Augustin (baptême la nuit de Pâques 387 par St Ambroise de Milan)

|attributs = crosse, mitre, cœur enflammé, colombe, plume

|titre saint patron =

|saint patron =

|problème =

|date de suppression=

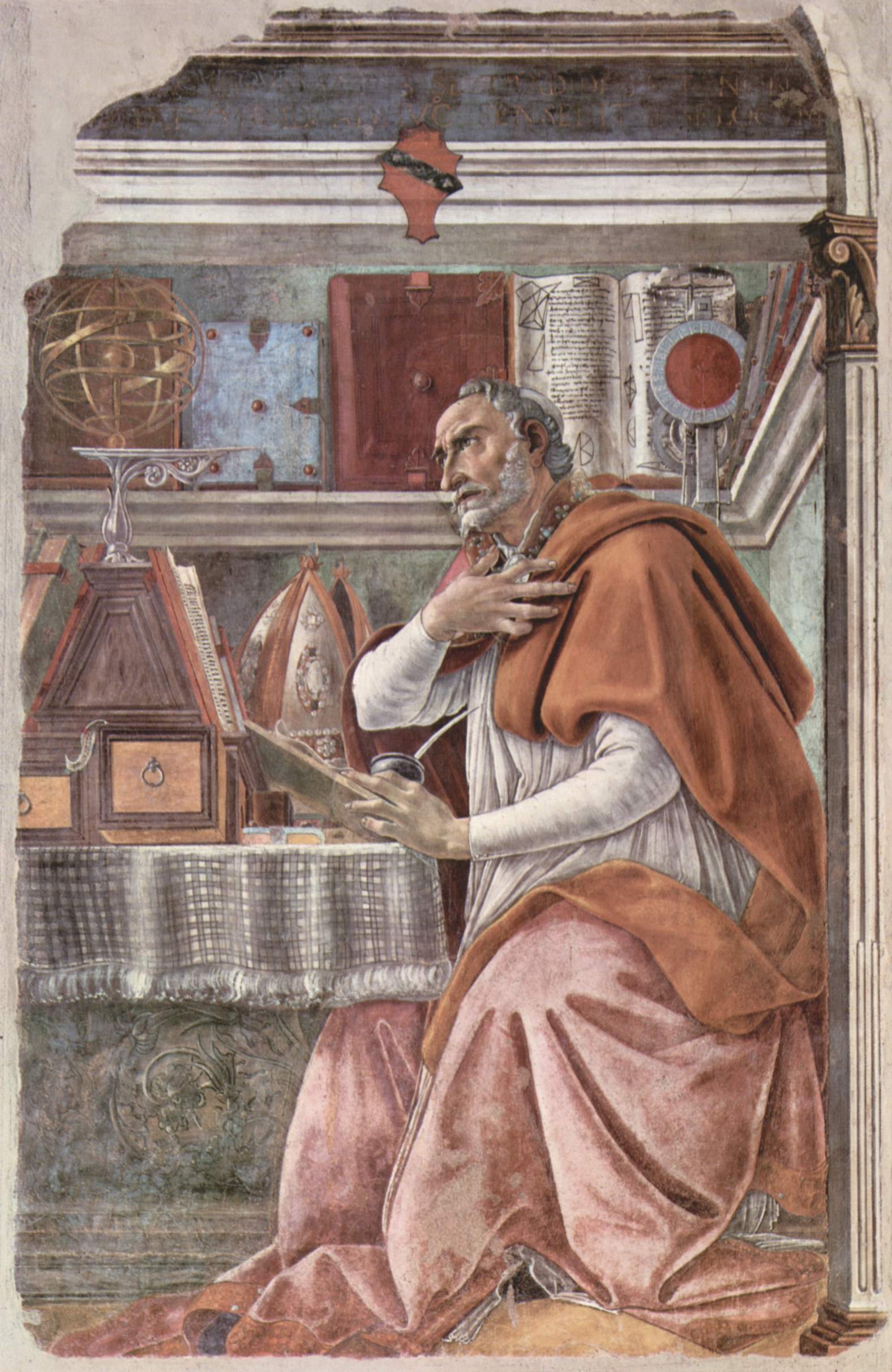

}}'''Augustin d'Hippone ou saint Augustin''', dont le nom romain est en , né le à Thagaste, municipe de la province romaine d'Afrique, et mort le à Hippone, est un philosophe et théologien chrétien romain qui a occupé le siège épiscopal d'Hippone en Numidie. Canonisé en 1298, il est avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, l'un des quatre premiers Pères de l'Église latine à se voir conférer le titre honorifique de docteur de l'Église.

La formation qu'il reçoit à Carthage est celle des lettrés romains de l'époque, même si ses écrits laissent apparaître une sensibilité et des traits liés à sa région de naissance. S'il est un maître de la langue et de la culture latines, il ne maîtrise jamais réellement le grec, ce qui a pour effet de romaniser le christianisme occidental et de lui donner une tonalité différente du christianisme oriental, plus proche des auteurs grecs.

Né d'une mère chrétienne profondément pieuse et d'un père païen, il se passionne d'abord pour la philosophie, vue alors littéralement comme un « amour de la sagesse », avant de devenir manichéen. Il abandonne le manichéisme pour se convertir au christianisme assez tard, en 386, après sa rencontre avec Ambroise de Milan. Après sa conversion, il devient évêque d'Hippone et s'engage dans une série de controverses, d'abord contre les manichéens, puis contre les donatistes, et enfin contre le pélagianisme. Ces controverses alimentent une œuvre considérable tant en quantité qu'en qualité dans laquelle trois ouvrages particulièrement connus se détachent : ''Les Confessions'', ''La Cité de Dieu'' et ''De la Trinité''.

Augustin est un des penseurs qui ont permis au christianisme d'intégrer une partie de l'héritage grec et romain, en généralisant une lecture allégorique des Écritures suivant le modèle préconisé par Ambroise de Milan et le néoplatonisme. Toujours à la suite d'Ambroise, un ancien haut fonctionnaire romain, il incorpore au christianisme une tendance au recours à la force héritée de la République romaine. Il est le penseur le plus influent du monde occidental jusqu'à Thomas d'Aquin qui, huit siècles plus tard, donnera un tour plus aristotélicien au christianisme. Malgré tout, sa pensée conserve une grande influence au , où elle est l'une des sources de la littérature classique française et inspire les théodicées de Malebranche et de Leibniz.

Augustin est un penseur exigeant dans tous les sens du terme. Homme clé de l'émergence du moi en Occident, il joue également un rôle de premier plan dans l'évolution de la notion de justice. De son passé manichéen, il garde une forte distinction entre le Bien et le Mal. Toutefois, le néoplatonisme l'a amené à une conception d'un Dieu fort qui, à l'inverse du Dieu faible des manichéens, assure qu'à la fin le Bien l'emporte. En Occident, il est le théologien qui insiste le plus sur la transcendance divine, c'est-à-dire que pour lui, les pensées de Dieu ne sont pas, de près ou de loin, les pensées des hommes. Selon lui, la croyance inverse constitue précisément le péché originel.

Le Dieu d'Augustin est à la fois au-dessus des êtres humains et au plus profond d'eux-mêmes. Il en résulte un accent mis sur ce qu'il nomme la « trinité intérieure » : la mémoire, l'intelligence et la volonté. Si la mémoire est importante, l'idée de commencement, de renouveau, est également très présente. La volonté permet de se diriger vers le Bien, mais n'est pas suffisante ; il faut aussi la grâce. Augustin met malgré tout l'accent sur la capacité que confère la raison à l’homme de s'approcher de la vérité des choses , dans une perspective qui intègre une dimension spirituelle certaine. En règle générale, la pensée augustinienne est animée d'un double mouvement : d'une part depuis l'extérieur (le monde) vers l'intérieur, qui est le domaine de Dieu, lumière intérieure (« je serai moi-même avec toi parce que, si je suis, c’est toi-même qui me l’as donné » (''Confessions'' I, 20, 31)) ; de l'inférieur (les plaisirs faciles) au supérieur (la vraie réalisation de soi).

Dans sa théologie, le poids et l'habitude du péché sont tels que, sans la grâce divine, l'homme ne peut pas se sauver : c'est le sens de la lutte contre le pélagianisme, qui soutient l'inverse. Aux , le protestantisme et le jansénisme, qui reprennent ses thèses, s'adressent, comme Augustin en son temps, plutôt aux classes moyennes actives qu'à l'aristocratie usuellement plus pélagienne. En lien avec sa théologie, Augustin distingue fortement le monde (lié à l'amour de soi), de la Cité de Dieu (liée à l'amour de Dieu). Lorsqu’à la fin du , après , l’Église catholique veut se rapprocher du monde, elle tend à privilégier la pensée de Thomas d'Aquin plutôt que celle d'Augustin, estimant que ce dernier est trop préoccupé par la vie éternelle. À la suite de ce concile, le courant néothomiste relativise la portée de l’œuvre augustinienne, estimant qu'Augustin n'a qu’une connaissance partielle des valeurs humaines.

L’approche du politique chez Augustin est marquée par le réalisme. S’il reconnaît la nécessité du gouvernement, il ne lui accorde qu’une place seconde face à la morale, estimant qu’il faut éviter de choisir les gouvernants parmi les êtres égocentriques et irrationnels. Pour l’évêque d’Hippone, les dirigeants restent toujours responsables de leurs actes. Enfin, chez lui, le bonheur ne relève pas du domaine du politique ou du gouvernement, il est apolitique. Selon lui, ni l’Église ni l’État n’ont vocation à établir une Cité de Dieu terrestre. L’accusation d’avoir favorisé la théocratie de l’Église sera essentiellement portée contre lui au début du dans le cadre de ce que certains ont appelé l’augustinisme politique. De nos jours, Augustin est plutôt considéré comme un des pères de l’individualisme moderne, voire du libéralisme.

S'il a contribué fortement à mettre au premier plan le concept d'amour dans le christianisme, il est aussi accusé d'avoir transmis à l'Occident une forte méfiance envers la chair. À proprement parler, chez lui, la sexualité n’est pas mauvaise puisqu’elle assure la descendance ; le problème vient selon Augustin du fait que depuis le péché originel, les êtres humains ne contrôlent plus leur sexualité. Il aurait, sur la notion de péché de chair, une position plus modérée que Jérôme de Stridon et Grégoire de Nysse, en partie reprise aux platoniciens et aux néoplatoniciens. Informations fournies par Wikipedia

-

1Article

-

2

-

3

-

4Chapitre de livre

-

5Article

-

6Cote: RE 3B *Aug/EpiLivre